Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Auxiliar de Taller de Bellas Artes. Estudios en idiomas (alemán, neerlandés, euskera y guaraní).

Áreas de interés: investigación en Artes, pintura, Estética e idiomas, especialmente germánicos y urálicos.

ercila@tarpan.cl

El hangul es el alfabeto coreano, creado por el Rey Sejong “El Grande” en 1443. El nuevo sistema de escritura fue inventado bajo su guía con los eruditos del Jiphyeonjeon (El Salón de los Dignos), un instituto de investigación establecido por el Rey Sejong. Se diseñó con un propósito claro: que el pueblo coreano pudiera leer y escribir su lengua con facilidad. Hoy es considerado uno de los sistemas de escritura más lógicos y precisos del mundo por su estructura fonética clara y su facilidad de aprendizaje.

Por su parte, el idioma aymara (hablado por millones de personas en el altiplano andino) ha atravesado a lo largo de su historia múltiples procesos de transformación y resistencia, entre ellos, el desafío de construir una escritura propia y estandarizada. Se ha usado por años el alfabeto latino, pero sin consenso general para representar sonidos únicos del idioma. Fue recién en los años 80 cuando se consolidó un alfabeto oficial, más precisamente en 1984, cuando el Estado boliviano aprobó oficialmente un alfabeto basado en caracteres latinos adaptados a la fonología aymara, reforzando su implementación a través de políticas educativas interculturales bilingües durante las décadas siguientes. Perú, por su parte, también había adoptado normativas similares, aunque con ligeras variaciones, y ambos países promovieron materiales escolares y programas de alfabetización en aymara escrito.

En un encuentro inusual entre lenguas y culturas, investigadores coreanos propusieron a comienzos de la década de 2010 una adaptación del hangul al aymara, explorando su viabilidad como sistema alternativo de escritura para esta lengua indígena sudamericana.

La idea de adaptar el alfabeto hangul al idioma aymara nació de la iniciativa del profesor Kwon Jae-il (권재일), un destacado lingüista de la Universidad Nacional de Seúl (SNU) y director del Instituto de Investigación del Hangul. El proyecto, que comenzó en 2012 y concluyó en 2015, surgió de su profunda creencia en el potencial universal del hangul como un sistema de escritura altamente lógico y accesible, no solo para el idioma coreano, sino para otras lenguas del mundo.

El desarrollo de un sistema de notación del alfabeto coreano para la lengua aymara es un ejemplo del espíritu globalizador del rey Sejong al crear el Hangul, cuyo objetivo era «erradicar el analfabetismo»

Kwon Jae-il

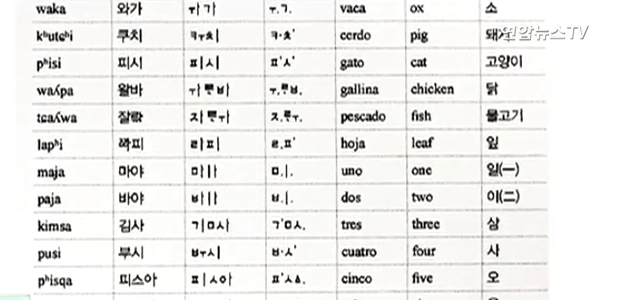

Kwon, después de años de investigación sobre la estructura fonética y gramatical del hangul, comenzó a explorar cómo este sistema podría adaptarse a otros idiomas, especialmente aquellos con estructuras aglutinantes, como el aymara. Durante sus estudios, notó que tanto el coreano como el aymara comparten características clave, como la estructura sintáctica SOV (Sujeto-Objeto-Verbo) y una gran cantidad de sonidos fonéticos que el hangul podría representar con precisión. El alfabeto latino, usado para escribir aymara, no era capaz de reproducir algunas de estas características fonológicas de manera exacta, lo que llevó al lingüista a pensar que el hangul podría ser una alternativa adecuada.

El proyecto no solo se inspiró en el interés académico de Kwon, sino que también vio el proyecto como una forma de ofrecer una alternativa práctica de escritura para una lengua que, aunque ya tenía un alfabeto oficial, enfrentaba desafíos educativos y de representación fonológica. A través de esta iniciativa, Kwon esperaba no solo dar visibilidad a las lenguas indígenas sudamericanas, sino también contribuir a su preservación y fortalecimiento cultural. El proyecto coreano no buscaba reemplazar la ortografía oficial, sino ofrecer una alternativa experimental que explorara el potencial del hangul como sistema de escritura transferible a lenguas aglutinantes.

Además de los avances técnicos en el desarrollo del sistema de escritura en hangul para el aymara, el proyecto también incluyó la creación de un teclado digital compatible para la escritura en dispositivos electrónicos, lo cual facilitaba la adopción de la escritura en el mundo digital. Esto se llevó a cabo con el apoyo del Ministerio de Ciencia y expertos en tecnologías de la información y la comunicación (TI) y de lenguaje informático. Por otro lado, alrededor de 200 personas aymaras asistieron a una conferencia académica celebrada en la Universidad Nacional de San Andrés en Bolivia en febrero del 2015 y respondieron positivamente al método de notación del alfabeto coreano.

Antecedentes similares podemos encontrar en el año 2009, cuando el pueblo Cia-Cia, una tribu de Indonesia, adoptó el alfabeto coreano como su sistema oficial de escritura. Los Cia-Cia no contaban con una ortografía estandarizada, y el hangul (por su lógica y facilidad de aprendizaje) ofrecía una solución práctica y accesible. En colaboración con el Instituto de la Lengua Hangul de Corea del Sur, se imprimieron libros escolares, se ofrecieron clases y se generó entusiasmo en la comunidad. Sin embargo, con el tiempo, el proyecto perdió impulso por falta de apoyo institucional, conflictos políticos y desafíos logísticos. En octubre de 2012 se confirmó que los intentos de difundir el uso del alfabeto coreano en Indonesia fracasaron. Algunas personas continúan usando el alfabeto coreano en casa o de cooficial.

Sin embargo, a pesar de los logros con respecto a la adaptación del alfabeto hangul al aymara, el proyecto no logró arraigar en las comunidades aymaras ni en el sistema educativo de los paises donde se habla. La principal razón fue la falta de apropiación comunitaria: el proyecto fue impulsado desde Corea del Sur sin una participación activa y sostenida de los hablantes nativos. Además, el aymara ya cuenta con una tradición escrita consolidada en alfabeto latino, lo que hizo innecesario adoptar un nuevo sistema sin beneficios claros a nivel social o pedagógico.

También influyeron factores institucionales: al finalizar el financiamiento coreano, el proyecto quedó sin continuidad ni respaldo oficial en los países donde se habla aymara. Finalmente, el hangul, aunque lógicamente estructurado, carece de vínculo cultural con el pueblo aymara, lo que limitó su aceptación simbólica.

Aunque el proyecto de Kwon Jae-il no logró prosperar a largo plazo, sigue siendo un ejemplo interesante de cómo los sistemas de escritura, como el hangul, pueden ser vistos más allá de su función original y adaptados para representar lenguas diversas. En ese sentido, el trabajo de Kwon es un reflejo del esfuerzo por encontrar soluciones lingüísticas que aborden las necesidades de los hablantes de idiomas con poca representación escrita.

La escritura no es solo una herramienta fonética: es también una construcción social, histórica e identitaria. Sin un diálogo profundo con las comunidades y sin integración en sus realidades educativas y culturales, incluso los proyectos lingüísticos más innovadores corren el riesgo de quedar como meras curiosidades académicas.